![]() 用語解説 (有)山口商店

更新:2006/05/29

ホーム

用語解説 (有)山口商店

更新:2006/05/29

ホーム

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と

な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ わ を ん

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

●アドパンスド・マルチパス・リジェクション(AMR)

先進のシグナルプロセッシング技術により、アンテナ自身で低減させることができないマルチパス電波を受信機内部のソフトウエアで大幅に低減させ高い精度を維持します。これにより、壁面など障害物に近い場所でも安心して作業が行えるようになりました。

(GNSS関連:GPS関連)

●仮想電子基準点方式

仮想基準点による手法は、電子基準点の配点間隔が50-70kmというまばらな地域でもRTKやスタティック観測を行える環境を得るために開発されました。

具体的には、利用者の近くに電子基準点があったら「どのような補正データ」を配信するのかを予想し、実際に遠く離れた3点以上の電子基準点データを基に合成波を作成する技術で、利用者は「この合成波を受信することによってRTKを行える」という具合です。また、仮想基準点方式を用いてRTKを行う場合には、RTKが可能な2周波GPS受信機(RTCM 2.1 フォーマットをサポートしている機器)であれば、メーカーや機種によらず使用できます。

●仮想電子基準点の分類

仮想基準点方式には、世界的に見て代表的な3方式が存在しますので会社名など諸元を表にしてご紹介します。

| 仮想基準点方式の分類 | ||||

| 仮想基準点方式 | 通称 | 会杜名 | 国名 | 通信形態 |

| Virtual Reference Station | VRS方式 | Terra Sat | ドイツ | 双方向通信 |

| Multi-Reference Station | カルガリー方式 | Calgary Unv. | カナダ | 片方向通信 |

| Referenz Netz | FKP方式 | GEO++ | ドイツ | 片方向通信 |

① 仮想基準点方式は「GPS先進国」のアメリカではなく、ドイツおよびカナダで開発された技術ということが表中の「国名」から明確で予想外です。日本では、「仮想基準点方式=VRS」という認識をされている方が多いようですが(直訳するとそうなります)、VRSとは仮想基準点方式の一方式なのです。

② 仮想基準点方式では合成波を配信する必要があり通信形態には双方向通信と片方向通信がありますが、片方向通信による方式は制限も少なく放送・無線・携帯電話やインターネットなど様々な配信形態を採ることができます。

●仮想基準点『先進国』のドイツからの実用例

現在、世界中で最も仮想基準点方式の実用化が進んでいる国はドイツと言われ、実用例をご紹介します。

ドイツでは、SAPOS(衛星位置情報利用委員会)という組織によって仮想基準点データの配信サービスが行われています。また、最近では各州でまちまちであった方式の統一がなされ、FKP方式が標準化されました。

●日本建築仕上学会の学会認定制度

日本建築仕上学会の学会認定制度は、主に試験機・測定器の性能に関し実施した受託研究で、その性能が認められ、認定が適切と判断されたものを学会が認定し社会に表示する制度。

●ClearTrakTM GPS Receiver Technology

ClearTrakTM テクノロジー

ClearTrakTMは、ライカジオシステムズによって開発された現在最も優れた性能を実現するGPS受信技術です。ライカのレシーバーはこのClearTrakTM技術が採用されています。(すべてのレシーバーではなく、最近の製品)

GPS測位精度と使用環境に悪影響を及ぼす主な要因は以下の4つが挙げられます。

1.ASの発動(暗号によるPコードからYコードヘの変更)

2.マルチパス

3.電波干渉

4.衛星シグナルの変更計画

以下はClearTrakTM技術によるこれらの要因への最新の解決方法を説明します。

ClearTrakTMによるAS対策

初期の測量用GPS受信機はL1の信号だけを利用していましたが、その後L1、L2両方の信号を利用する重要性が広く認識されました。それは、電離層による影響を除去することと、アンビギュイティー(整数値バイアス)の決定を極めて短時間で行えることです。

しかしAS政策によってPコードがYコードヘ暗号化されたため、民生用としてはC/Aコードの乗っているL1のみが利用できる状況なり、L2へのアクセスが制限されてしまいました。JPL(Jet Propulsion Laboratory)により開発された”Cross Correlating”技術は、L1マイナスL2で86cmの差分周波信号を作り出すことによりこの問題を解決しました。しかし、ここで作り出される信号は極めて微弱であり、高度角の低い衛星からの信号を受信することは困難です。同様に、わずかな木陰、微弱な電波障害によってもL2信号を受信できません。

ライカジオシステムズは”Code Aiding”'と呼ばれる技術によりこの問題への効果的な解決策を開発した最初の会社となりました。これにより”Cross Correlating”より20倍(+13dB)も強い信号を受信できるようになったのです。ライカレシーバーは、この技術を成熟させた”Code

Aided Cross Correlation”'技術により、L2信号を最も正確に受信できる受信機となっています。

これが”ClearTrakTM”技術の一つの重要なパートです。

マルチパス低減技術

GPS精密測位のほとんどのアプリケーションにおいて、マルチパスは最も顕著な誤差要因です。アンテナで受信する信号の中にはGPS衛星から直接届くものの他に多くの間接的に届く(反射してくる)信号が混じっています。これをマルチパスと呼びます。一般的な環境下においても、数百ものマルチパスを引き起こす反射物があるといわれており、GPS受信機はこれらの直接信号と間接信号を混ぜて計算してしまうのです。マルチパスは、コード(疑似距離)と搬送波の両方の測定にエラーを引き起こします。なぜならマルチパスは直接波に対してより長い経路を辿るため、アンテナヘは遅れて到着するからです。

これまで次のような4つのマルチパス低減技術が使用されてきました。

1.アンテナ形状

2.マルチプルコリレーターによるマルチパスの推定

3.搬送波を利用したコードスムージングによるフィルタリング

4.Reduced With Correlator (幅を狭めたコリレーター)

ClearTrakTMコード・マルチパス低減技術

ライカジオシステムズのClearTrakTMは二種類の最適化されたアンテナ形状と、搬送波を利用したコードスムージングによるフィルタリングを使用しています。マルチプルコリレーターによるマルチパスの推定は、コスト及びハードウエアが大きくなること、またそれと同等以上の効果を得ているため採用されていません。

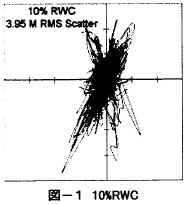

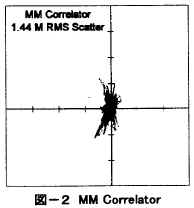

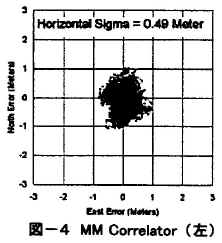

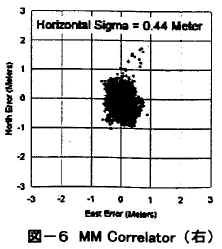

ClearTrakTMでは”Multipath Mitigation

Correlator”(MM Correlator)という新しい技術を採用しています。MM

Correlator は従来からの10%幅のコリレータ(RWC)と比較しエラーの最大値で1/4、影響を受けるマルチパスの遅れの最大値が1/20の0.05チップ、要するに14.7m以上遅れてくるマルチパスの影響は一切受けないという画期的な効果をもたらしました。

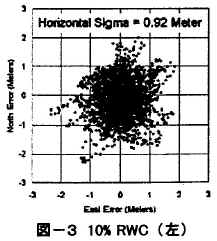

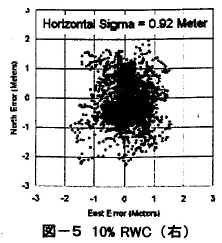

この革新的な技術の成果を最もマルチパスの影響を受ける環境下でのテストで見てみましょう。また、これらのテスト結果は”Raw

Code Measuments”と呼ぱれる、搬送波を利用したコードスムージングによるフィルタリングを使用していないものです。

図-1及ぴ図-2は木の下に移動局を設置してDGPS観測を15秒エポックで4時間26分行った結果です。木の下ではGPS信号が遮られたり、木の葉によって多くのマルチパスが発生します。どちらの図も±17.5mスケールですが、従来技術(10%RWC:SR9500)が3.95m

rmsであるのと比較してMM Correlatorが1.44mと2.7倍良い結果となっています。

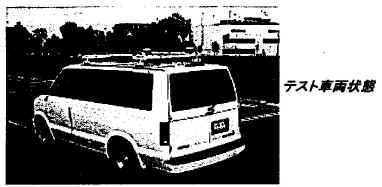

もう一つは駐車場の中を走る車でのテストです。ミニバンのルーフの上にアンテナAT-502を左右に取り付け、基準局となるアンテナもルーフ上に取り付けました。これは実際に想定される観測環境です。それぞれのアンテナは二種類のGPS受信機SR9500(10%RWC)とSystem500(MM MMCorrelator

) に接続されています。

1秒間隔、44分間の観測データをKOF(Kinematic On the Fly)によってルーフに取り付けられた二つのアンテナの位置を計算し、また同時にコードのディファレンシャル結果も同じ時間間隔で計算しました。これから、毎秒ごとのコードナビゲーションのエラーがコードのディファレンシャル結果と一致するKOFの結果の差分をとることで決定できます。

図-3、4は左側のアンテナにおけるコードナビゲーションのエラーを示し、図-5、6は右側の結果です。ここでも

MM Conelator が従来からの10%RWCより約2倍良好な結果を示しています。

ライカジオシステムズのClearTrakTMコード・マルチパス低減技術は単なる学術的な成果ではなく、実際にユーザーヘ明らかな利益をもたらすものです。コードによる測位精度の向上はそれ自体の優位性だけではなく、測量のアプリケーションにおいてはより速いアンピギュイティーの決定をもたらします。

ClearTrakTM電波干渉対策

GPS衛星の信号は20,200km以上の距離を経て地上に届く、非常に微弱なものです。実際、GPSのC/Aコード信号は2.5ミリワットの電波を50km離れたところで受信するのに等しいのです。

このような微弱な信号への電波障害を防ぐための方法は3通りしかありません。一つはGPS信号をスペクトラム拡散変調方式にし、C/Aコード信号が妨害電波に対して1,000倍強く受信できるようにする事です。これで2.5ミリワットの信号を50㎞離れて受信するのと同様になったのです。

二つ目は世界各国の政府間で、ナビゲーションの為にGPSのL1周波数帯を保護することで合意しています。残念ながらL2の周波数帯はそれほど厳密に保護されていません(民生用の第3波が将来発信される為)。

三番目の技術はGPS受信機による電波干渉の除去です。ライカのClearTrakTMには次の二つの重要で効果的な技術が採用されています。

1.シャープな断面の”SAW”フィルターによるバンド帯外の電波干渉の除去。

2.アダブティブ・マルチレペル・シグナル・サシプリングによりバンド帯内での電波干渉の影響を最小限にする。

SAW(Surrace Acoustic Wave)フィルターはGPS信号の拡散変調バンド帯(L1:1,575.42±10MHz、L2:1,227.6±10MHz)以外の電波感度を50~60dB下げ(100,O00~1,000,000分の1にする)、バンド帯外の電波干渉を除去します。

もしバンド帯内に電波干渉が起きた場合、マルチレベル・シグナル・サンプリングによりその影響を低減します。ライカジオシステムズのClearTrakTMはこの技術にAGC(Automatic

Gain Control)機能を採用し、より効果的に影響を低減しています。これによりClearTrakTMを採用したライカの受信機はこの機能を持たないものと比ぺ、妨害電波に対するGPS信号の強度を約5倍引き上げています。

ClearTrakTMによるGPS信号変更への適応

現在、GPS衛星からはL1周波数でC/AコードとYコード、L2周波数ではYコードのみが発信されています。米国政府は、近い将来に改良された術星によりL2の周波数からもC/Aコードを発信すると発表しました。ライカジオシステムズのGPS受信機のハードウエアは既にこの新しいC/Aコードに適応しており、その相当に高まる信号強度によるすぺての利益を得ることができるでしょう。すぺてのClearTrakTM技術によるアドバンテージはこの新しい信号に適用されます。

(ライカジオシステムズGPS関連資料より)

●Co-Op(コープ)トラッキング

トプコン“LEGACY"シリーズに搭載されている機能で、受信処理の高速化や高能率化を実現しサイクルスリップの検出や補正を効率よく行うことができます。なお、受信衛星の追跡を行うことで、サイクルスリップ時の瞬問的な再補足や低仰角衛星電波の受信ができ悪条件下での受信性能が大幅にアップします。

(GNSS関連:GPS関連)

●GLONASSの主な仕様

・重量:約1300kg ・直径:2.35m ・長さ(最大):7.84m ・幅(最大):7.23m ・送信信号:疑似ランダム ・(

Binary phase shift keying ) ・データストリーム転送速度:50bps ・送信出カ:-156/-160BW

(GNSS関連:GPS関連)

●GLONASS & GPS 比較

GLONASS/GPS

・衛星数(現在数):24(1O)/24(28) ・軌道数:3面/6面 ・軌道傾斜角:64.8度/55度 ・軌道高度:19,100km/20,180km ・周回周期:11:15:44(周回ごとに位置がずれる)/11:58:00(同じ位置を周回する)

(GNSS関連:GPS関連)

●GNSS(GlobalNavigationSatelliteSystem)

従来使用していた米国・GPS衛星に加え、旧ソビエト連邦が計画しロシアが運営するGLONASS(グロナス)衛星や2003年以降にEU(欧州連合)で実用開始を予定しているGALILEO(ガリレオ)衛星も合せて、世界中の衛星を利用した全地球衛星航法システム(ナビゲーションシステム)全体の総称です。また、GNSSの利用は、GPSのみの利用に比べてより多くの衛星データを取得できてRTKにおけるオンザフライ(自動初期化)の大幅な高速化と更なる信頼向上をもたらしますので、あらゆる現場状況で大幅な作業能率の向上に継げることができます。現在、世界中の学会などではGPSではなくGNSS(GlobalNavigationSatelliteSystem:グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム)が通称になっています。

・GPS-USA 28 衛星

主として軍用のシステムとして冷戦時代に米国国防省によって開発されたシステム

・GLONASS-Russia 18 衛星

1980年代にUSAに対向して開発されたGPSh同様のシステム

・Galileo-European Union 30 衛星

宇宙産業の競争相手としてUSAから独立する為、EU連合によって計画されているシステム

※将来の衛星使用可能性

| システム衛星数 | 平均的上空視界 | 50%の上空視界 | |

| GPS | 28 | 7.0 | 3.7 |

| GPS+Glonass | 28+18 | 11.5 | 6.1 |

| GPS+Galileo | 28+30 | 14.5 | 7.7 |

| GPS+Glonass+Galileo | 28+18+30 | 19.0 | 10.0 |

水平方向に視界が開けているならば、GPS衛星で十分な測位が可能ですが、障害物が多い場合は、他のシステムの衛星がアドバンテージになります。

(GNSS関連:GPS関連)

●GLONASS

旧ソ連が開発しロシアにより運営されている全地球衛星航法システムで、1982年に衛星の打上げが開始され1995年には衛星数24個のフル稼働体制となりましたが現在は衛星数!0個にまで油少しています。これは、初期の衡星に寿命が来ていることと、従来型GLONASS衛星から次世代型GLONAξS-M衛星への切替中だからです。また、周回高度は、米国・GPS衛星の20,200kmより少し低い高度19,100kmで周回しています。

(GNSS関連:GPS関連)

●GLONASS-M

次世代「GLONASS衛星」の総称で、2001年から打上げ予定です。また、寿命が3~4年と言われるGLONASS衛星ですが、次世代の衛星(M)では寿命も約7年に仲びると言われています。更に、2005年頃からは新世代衛星(K)が運用される計画で、衛星数の増加により「GLONASS」も安定した利用が可能になります。

(GNSS関連:GPS関連)

●「JPS」ファイルフオーマット

トプコンのGNSS受信機“LEGACY"シリーズがサポートする観測データファイルのフォーマットは、拡張子に「.JPS」が使用されるトプコン独自のファイルフォーマットです。本フォーマットの採用で、データサイズが非常にコンパクトになり長時間観測を可能にする一方で、パソコンでの解析

時にも機械への負担が少ないというメリットが生まれます。

(GNSS関連:GPS関連)

計算基準の準拠楕円体として、米国のGPSが「WGS84」を採用している一方でロシアのGLONASSは「PZ90」システムを採用しています。なお、トプコンのGNSS受信機(LEGACY-E/GGD)は、「WGS84」と「PZ90」間の変換パラメーターが組込まれていますので、ユーザーはその違いを意識することなくGPS+GLONASSを使用することができます。

(GNSS関連:GPS関連)

●UnderCanopy(アンダーキャノピー)トラッキング

Co-Opトラッキング搭載により、樹木下などでの受信やサイクルスリップ発生後の再補足の高速化を実現し、悪条件下でのRTK作業が容易に行えるようになりました。

(トプコンGPS)(GNSS関連:GPS関連)